В современных условиях, когда прорыв тактической обороны усложняется угрозой примене-ния по наступающей группировке ядерного и высокоточного оружия, «противоядерным» построением обороны, резким увеличением ее глубины, «наступательностью» целей и способов ведения оборонительного боя, все более необходимым становится достижение успеха с первой попытки. При таком прорыве танки объективно остаются практически единственным эффективным средством поддержки пехоты.

Модернизированный танк Т-90СМ с ДЗ нового поколения «Реликт» и усовершенствованным комплексом снижения заметности Фото предоставлено ОАО «НИИ Стали» |

Но современный танк в значительной степени утратил одну из своих важнейших функций — возможность борьбы с живой силой противника, превратившись по сути дела в истребитель танков. Встает проблема: каким должен быть современный танк и, в частности, как должна вы-глядеть его защита. Очевидно, что она будет определяться многими факторами как тактического, так и стратегического плана. Задача состоит в том, чтобы сформировать облик защиты, исходя из боевой задачи в самой общей постановке: выйти из района сосредоточения на передний край обороны противника с минимальными потерями и во взаимодействии с другими родами войск прорвать ее на всю глубину тактической зоны.

Для комплексов защиты бронетанковой техники (БТТ), действующей в составе различных войсковых формирований, характерен принцип «многоуровневости»:

- коллективная защита — осуществляется силами ПВО, ракетных войск и артиллерии и т.п.;

групповая защита — осуществляется комплексами групповой защиты – штатными единицами подразделений, действующих в районе сосредоточения, на марше и т.д.;

собственная защита — предназначена для обеспечения непоражаемости БТТ от противотанковых средств, пропущенных групповыми средствами защиты.

Для действий комплексов защиты БТТ характерно несколько зон:

- «оперативная зона» — в пределах действия средств разведки и поражения разведывательно-ударных комплексов (РУК) глубиной до 200 км;

«тактическая зона» — в пределах действия средств разведки и поражения разведывательно-огневых комплексов глубиной до 30-40 км;

«зона непосредственного соприкосновения с противником — зона огневого боя» — глубиной до 7 км.

Виды защиты, которыми должны быть обеспечены танки на разных этапах боевых действий, определяются заданными условиями (см. табл.)*. Если в прошлые годы предпочтение отдавалось лобовой баллистической защите (это, по моему мнению, продолжается во всех армиях мира и сейчас в силу определенной инерции), то с появлением современных РУК с высокоточны-ми системами обнаружения и наведения танку практически невозможно выполнить боевую задачу еще до выхода на передний край, если он не оснащен средствами снижения заметности, а также защитой от поражения со стороны верхней полусферы и днища. В последнее время стала казаться не актуальной противорадиационная защита танка, но ядерное оружие никуда не делось, его арсеналы постоянно совершенствуются, значит, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Компьютерное моделирование показывает, что резко возросла значимость таких ослабленных зон в бронировании танка, как бортовые проекции, приамбразурные зоны, приборы наблюдения и прицеливания и т.д.

В «НИИ Стали» проведена оценка эффективности защиты танка, оснащенного комплексом средств снижения заметности, в типовых боевых ситуациях и эпизодах. Она показала следующее:

- вероятность поражения объекта суббоеприпасами с радиометрическими датчиками снижается с 0,85 до 0,2, с тепловыми датчиками — с 0,7-0,8 до 0,04-0,01;

потери от ударов авиации, в зависимости от вооружения, — на 50-70%;

| Последовательность применения |

Основные средства поражения |

Зоны необходимой защиты |

Средства достижения защищенности |

|---|---|---|---|

| 200-30 км

Высокоточное оружие:

|

Кассетные самонаводящиеся и самоприцеливающиеся боеприпасы Кассетные неуправляемые авиабомбы малого калибра |

Верхняя полусфера |

|

| 30-7 км

Высокоточное оружие:

|

Кассетные самонаводящиеся и самоприцеливающиеся боеприпасы Кассетные неуправляемые авиабомбы малого калибра |

Верхняя полусфера |

|

| -..- |

Кассетные самонаводящиеся мины: противобортовые, противокрышные |

Горизонтальные проекции 360° Верхняя полусфера |

|

| -..- |

Кассетные противоднищевые мины |

Днище |

|

| 7-0,5 км

Высокоточное оружие |

Минометные самонаводящиеся боеприпасы; пикирующие ПТУР |

Верхняя полусфера |

|

| Артиллерийские танковые

боеприпасы, ПТУР |

Средства обстрела в горизонтальной плоскости - БПС, ПТУР |

Лобовые проекции: ±22° по корпусу; ±30° по башне. |

|

| -..- |

Поражение на пролете сверху |

Верхняя полусфера |

|

| 0,5-0 км

Легкие ПТУР и РПГ |

Средства обстрела в горизонтальной плоскости |

Горизонтальные проекции 360° |

|

- потери от РУК — на 70-80%;

потери в бою танковой дивизии — на 80%.

Таким образом, снижение вероятности обнаружения вооружения и военной техники ведет к резкому снижению эффективности применения противником высокоточного оружия. При этом стоимость работ по оснащению современных ВиВТ средствами снижения заметности значительно ниже, чем стоимость работ по совершенствованию техники радиоэлектронного противодействия.

Керамическая панель снята Фото предоставлено ОАО «НИИ Стали» |

Керамическая панель перед испытаниями Фото предоставлено ОАО «НИИ Стали» |

Основные положения концепции создания малозаметных образцов ВиВТ таковы:

- приоритет требований по заметности от постановки задачи до серийного производства и да-лее на протяжении всего жизненного цикла;

комплексность и согласованность технических решений по формированию сигнатур образца с учетом возможностей средств разведки и наведения оружия, а также обеспечения основных тактико-технических требований к образцу;

применение способов оптимизации компоновки образца с использованием критерия мини-мального объема, требуемого для размещения всех его основных частей, включая комплекс средств снижения заметности, навесное и вспомогательное оборудование;

формирование внешнего облика образца из минимального количества элементов простой формы с образованием единой поверхности без разрывов и выступающих частей;

применение специальных материалов и покрытий с высокими физическими и эксплуатационными характеристиками, в т.ч. изменяющих цвет и прозрачность (типа «хамелеон»);

создание ионизированных слоев воздуха над изделием для скрытия от обнаружения и наведения средств, работающих в радиолокационном диапазоне;

использование аэрозолей, непрозрачных в диапазоне длин волн 0,2-0,8 мм и 1,2-16мм;

разработка конструктивных и схемных решений, обеспечивающих максимальную степень закрытия проекций изделия материалами и покрытиями;

разработка конструкций осветительных,

наблюдательных приборов, различных излучающих систем и дополнительного вооружения, обеспечивающих возможность механизированного перевода в боевое положение и скрытие их в пассивном режиме;

замена активных приборов ночного видения на тепловизионную технику;

компоновка моторно-трансмиссионных отделений и агрегатных отсеков с продувкой наружным воздухом, экранированием и теплоизоляцией.

Значительная часть указанных мероприятий отработана в «НИИ Стали» и реализована в отдельных изделиях. Так, хорошо известен наш радиопоглощающий и теплоизолирующий материал «Накидка», достаточно эффективно снижающий заметность, хотя очевидно, что он явля-ется только одним из ее компонентов. В настоящее время необходимо применить масштабные усилия по снижению заметности, так как ее дальнейшее игнорирование делает содержание танковых парков бессмысленным из-за их неспособности к ведению сколько-нибудь серьезных боевых действий.

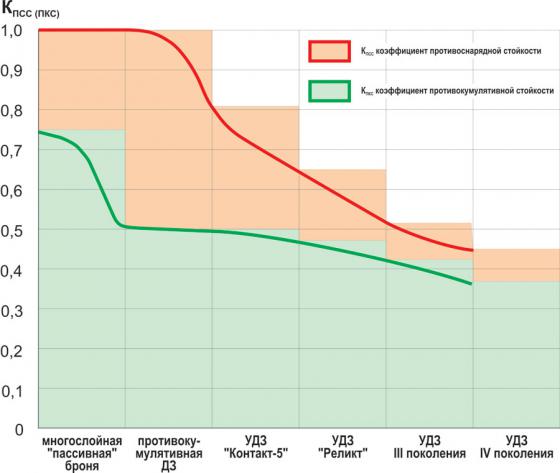

Рост стойкости броневой защиты |

Теперь о баллистической защите. Уровни защищенности по сути дела диктуются тенденциями развития соответствующих поражающих средств: бронебойно-подкалиберных снарядов (БПС), кумулятивных боеприпасов и самоприцеливающихся боевых элементов типа «ударное ядро». (См. рис.1, 2, 3.) Точность прогнозных характеристик играет большую роль, так как со-хранение паритета по защищенности на каждом следующем этапе требует все большего напряжения сил и средств. Сейчас уже можно утверждать, что времена «пассивной», даже мно-гослойной, брони ушли безвозвратно. Противостоять поражающим элементам современных боеприпасов за счет простого поглощения их кинетической энергии, срабатывания и торможе-ния при имеющихся ограничениях по массе и толщине бронирования далее не представляется возможным. В любом случае им должен наноситься деструктивный и дестабилизирующий ущерб активным контрвоздействием со стороны брони. По-видимому, дальнейшее совершенствование баллистической защиты от поражающих средств будет идти, с одной стороны, по пути более точного и дозированного деструктивного воздействия на поражающие элементы, с другой — по пути снижения разрушающих нагрузок на несущие конструкции бронирования.

На сегодняшний день в институте на основе принципиально новых устройств и боеприпасов динамической защиты (УДЗ) разработана универсальная защита лобовых проекций танка «Ре-ликт», обладающая «противотандемными» свойствами и превосходящая по эффективности за-щиты от БПС серийную УДЗ типа «Контакт V» в 5-6 раз. Также обеспечена защита бортов и танка сверху от моноблочных и тандемных противотанковых гранат и легких ПТУР при об-стреле по нормали. Отработана так называемая «электромагнитная защита» от мин и БЧ ПТУР с магнитометрическими взрывателями и коллективная, локальная и индивидуальная защита экипажа от вторичных осколков. Внедрены огнестойкие покрытия наружного оборудования, противостоящие воздействию напалма. В комплексе с основной защитой указанные меры зна-чительно повышают живучесть танка на поле боя.

Сейчас достаточно сложно прогнозировать облик защиты танка на отдаленную перспективу. Известно, что в ведущих странах НАТО интенсивно ведутся исследования и разработки по со-зданию так называемого «электрического танка», в котором «электрическая» броня является органическим компонентом защиты.

Как альтернатива современным видам брони, требующим, по мнению зарубежных разработ-чиков, неоправданно большого увеличения массы танка, разрабатываются комплексы универсальной активной защиты.

Определенно можно утверждать лишь то, что время, когда мероприятия по защите можно бы-ло разрабатывать и внедрять независимо друг от друга, отдавая предпочтение броневой за-щите, прошло. Только комплексный учет всех факторов, влияющих на защиту и живучесть танка, включая общемашинные, позволяет удовлетворить современные требования. Необходим математический аппарат на новой методологической базе, который бы позволял сравнивать рассматриваемые виды защиты и компоновок с учетом большого количества как разноразмерных, так и безразмерных критериев. Такой подход обеспечивал бы при сравнении полный охват прогнозируемых технических характеристик, особенностей конструкций и эксплуатации, способов и условий применения, производственно-экономических, эргономических и других факторов, обусловливающих превосходство одного варианта машины над другим. Кроме того, он давал бы возможность гибко реагировать на изменение характера военных действий и способа их ведения, роли и места в них бронетанковой и военной техники. Над подобными проблемами и работают сейчас ведущие разработчики ОАО «НИИ Стали».

Валерий Григорян — Президент, директор по науке ОАО «НИИ Стали», доктор техниче-ских наук, профессор, академик РАРАН