За прошедший век у Советского Союза и его преемницы России был ряд грандиозных планов по строительству и запуску авианосцев. Но они так и не воплотились в жизнь — во многом из-за конфликта военных приоритетов и нехватки ресурсов, пишет автор. Всегда существовал иной способ потратить казенные рубли, совершенно разумный…

Советский Союз был одной из крупнейших и самых промышленно развитых стран в истории.

Однако при всем своем инженерном таланте и производственных мощностях за все 74 года своего существования СССР он так и не построил ни одного настоящего авианосца. Хотя планов у страны было громадьё, а в конце холодной войны страна работала над настоящим авианосцем - "Ульяновском".

После победы коммунистов в 1917 году на передний план вышли наука и техника - задача стояла модернизировать Россию и другие советские республики. Военные не стали исключением и вкладывали ресурсы в передовые технологии своего времени - танки, воздушно-десантные войска, сухопутные и авиационные ракеты.

К первым авианосным проектам приложил руку еще советский лидер Иосиф Сталин.

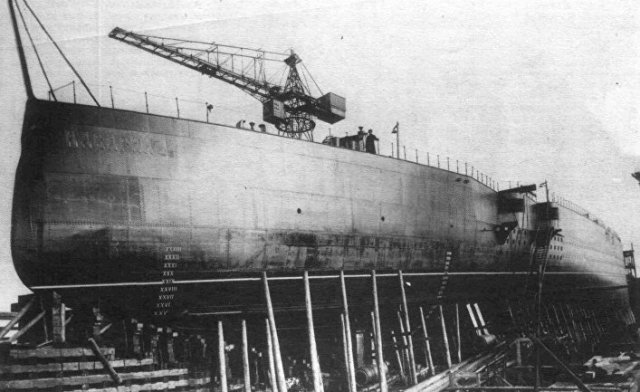

В 1927 году советское руководство одобрило план переоборудовать в полноценный авианосец недостроенный линкор царского флота "Измаил", чье строительство началось в 1913 году.

Задуманный как линкор, "Измаил" водоизмещением 35 000 тонн походил на межвоенные авианосцы ВМС США типа "Лексингтон" (к слову, того же десятилетия), на борту которых умещалось до 78 самолетов.

Линейный крейсер «Наварин» (крейсер типа «Измаил»)

Источник изображения: © CC0 / Public Domain, Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ | Перейти в фотобанк

К несчастью для советского флота переоборудование "Измаила" так и не закончилось, а в итоге корабль вовсе списали.

Хотя у советского авианосца было немало сторонников, другие, в том числе блестящий молодой маршал Тухачевский, отмечали, что, при всех его размерах Советский Союз не может себе позволить построить армию и флот как у могущественнейших из соседей.

Тухачевский был по-своему прав, и флот уступил место амбициям Красной Армии (и ВВС). Эту стратегическую дилемму Советский Союз унаследовал еще от царей, и она не только сохранилась до падения Берлинской стены в 1989 году, но и не дает покоя уже нынешнему российскому правительству.

Сталинский Советский Союз мерил объемы экономического и сельскохозяйственного производства пятилетками, и в 1938 году в рамках третьей пятилетки заложил пару авианосцев.

"Проект 71" опирался на крейсеры типа "Чапаев" водоизмещением 13 000 тонн и со 192-метровой полетной палубой. Предполагалось, что всего их будет два, нагрузкой по 15 истребителей и 30 бомбардировщиков-торпедоносцев, причем один будет передан Балтийскому флоту, а другой - Тихоокеанскому. Авианосцы одобрили в 1939 году, но так и не достроили - помешала Вторая мировая. Был предложен второй проект более тяжелого 22 000-тонного авианосца, но его строительство даже и не началось.

В середине 1940-х, не отрываясь от борьбы не на жизнь, а на смерть с нацистской Германией, Советский Союз предложил еще один вариант авианосца. "Проект 72" подавался как аналогичный предыдущему, но при вдвое большем водоизмещении в 30 000 тонн.

Еще одной конструкцией стал так называемый "Проект Костромитинова", который имел водоизмещение в 40 000 тонн и оснащался 66 истребителями, 40 бомбардировщиками-торпедоносцами и, что необычно, шестнадцатью 152-миллиметровыми орудиями.

Это говорит о том, что готовый авианосец мог бы использоваться для поддержки высадки десанта в Скандинавии или странах Балтии. Хотя Советский Союз был сухопутной державой, для которой наземная война всегда имела преимущество над морской, положение на фронте 1943 года явственно показало, что отнимать ресурсы у Красной Армии для постройки авианосца сомнительной полезности нельзя никак.

После войны, когда Красная Армия стала господствующей сухопутной силой в Евразии, советский флот снова потребовал новых авианосцев. Военно-морской штаб собирался поделить 15 авианосцев, девять больших и шесть малых, между Тихоокеанским и Северным флотом, при этом шесть крупных отводились Тихоокеанскому, а остальные - Северному.

Сталин, однако, авианосцев не хотел, предпочитая им линкоры и крейсеры. Советская промышленность поддержала вождя, сославшись на то, что строить новые типы кораблей пока нет возможности.

В 1953 году Сталина сменил Никита Хрущев, но, несмотря на его новые идеи в эпоху ракетной войны, самое большое, что от него получил советский флот, - единственный легкий авианосец. Авианосец "Проекта 85" имел водоизмещение всего 28 000 тонн и нес 40 морских истребителей МиГ-19. Впрочем, он тоже был отменен еще до начала строительства.

В 1962 году СССР заложил два авианосца на Николаевском судостроительном заводе на Украине. "Москва" и "Ленинград" представляли собой своего рода компромисс: передняя половина была как у обычного ракетного крейсера, а задняя состояла из полетной палубы, ангара и лифта, который поднимал самолеты.

Тип "Москва", по всей видимости, разрабатывался для охоты на американские и британские ракетные подводные лодки класса "Полярис" (Polaris), действовавшие вблизи советских вод. Оба корабля "Москва" имели до десятка противолодочных вертолетов, но в остальном были лишены наступательного вооружения.

За "Москвой" в 1970-х и 1980-х последовал тип "Киев", который выполнял аналогичную задачу, но США как раз готовились развернуть ракету "Трайдент" (Trident) еще большей дальности. Таким образом, советскому флоту предстояло действовать еще дальше от родных вод и потенциально противостоять авианосцам ВМС США.

В результате "Киев" получил наступательное вооружение в виде противокорабельных ракет П-500 "Базальт" (по классификации НАТО - SS-N-12 Sandbox или "Песочница"), способных нести ядерные боеголовки мощностью 350 килотонн. Всего было построено четыре корабля типа "Киев", пятый утвержден, но так и не достроен.

Краснознамённый тяжёлый авианесущий крейсер «Киев»

Источник изображения: © CC0 / Public Domain, _ | Перейти в фотобанк

На середину 1980-х пришлось значительное расширение советского флота, и в том числе авианосцев. СССР заложил два авианосца водоизмещением 50 000 тонн и тяжелый атомный авианосец "Ульяновск", который практически ничем не уступал американским авианосцам класса "Нимиц".

Однако из трех суперкораблей лишь один удалось достроить до окончания холодной войны. Готовый авианосец достался ВМФ России и до сих пор служит под названием "Адмирал Кузнецов".

Недостроенный авианосец купили китайцы, переоборудовали и ввели в строй под именем "Ляонин" в 2012 году. Корпус "Ульяновска" с распадом СССР в 1991 году достался Украине, и она сдала его на слом.

Как сухопутная держава, Советский Союз не мог выделить достаточно ресурсов на постройку настоящего флота авианосцев.

Всегда существовал иной способ потратить казенные рубли, совершенно разумный и в высшей степени практичный - будь то армия или авиация, а позже ядерное оружие.

Даже сегодня нестратегическим силам ВМФ России приходится жестко соперничать с сухопутными и военно-воздушными силами, и будущее российской морской авиации снова в лучшем случае туманно.

Кайл Мидзоками - журналист из Сан-Франциско, специалист по обороне и национальной безопасности, публикуется в изданиях The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и The Daily Beast

Кайл Мидзоками (Kyle Mizokami)