7 мая свой профессиональный праздник, День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России, отмечают военнослужащие и все другие специалисты, чья деятельность связана с радиотехническим обеспечением Военно-морского флота нашей страны.

15 июля 1996 года главком ВМФ России адмирал флота Феликс Громов подписал приказ № 253 "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". В соответствии с этим приказом и утверждены даты основных профессиональных дней по специальностям, причем День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России совпадает с Днем радио, который отмечают все профессионалы, причастные к радиосвязи и радиотехнике.

Источник изображения: topwar.ru

Сложно переоценить роль связи и радиотехнической службы в военной сфере, в том числе и на флоте. Современный флот без развитых систем связи, радиолокации и наблюдения невозможен. Расстояния между кораблями флота, между кораблями и командным пунктом могут составлять тысячи миль. И на всем протяжении похода корабли нуждаются в оперативной и эффективно работающей системе связи, которая позволяет получать и транслировать нужную информацию.

От эффективности связи и радиотехнической службы сегодня полностью зависит успех выполнения боевых и учебных задач кораблями и соединениями надводного и подводного флота. Кроме того, в непосредственные задачи специалистов радиотехнической службы входит и защита каналов связи от противника, обеспечение безопасности транслируемой информации. Поэтому связь и радиотехническая служба – одно из самых важных направлений деятельности на военно-морском флоте. И, естественно, служба связи ВМФ имеет собственные давние и богатые традиции, своих героев, свои учебные заведения. Сегодня мы расскажем о славном прошлом и настоящем морских связистов более подробно.

Как появилась и развивалась морская связь

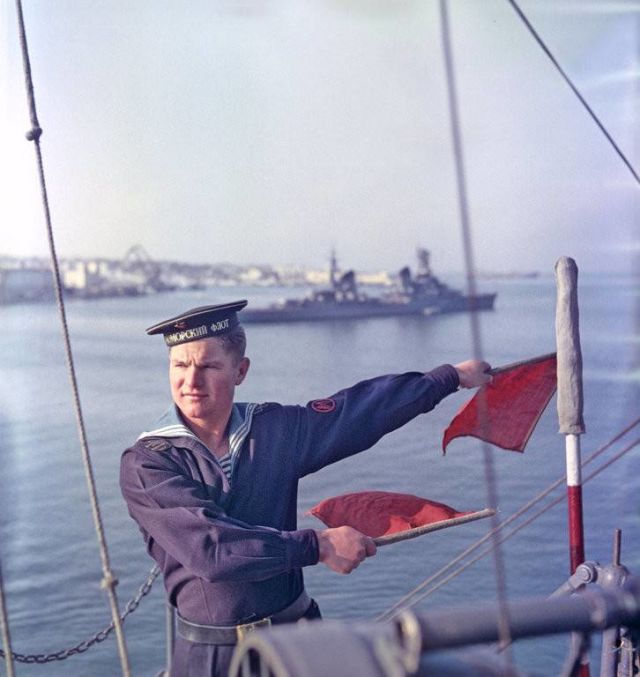

Потребность в сообщении с другими кораблями возникла практически сразу после появления военно-морского флота. Во время существования парусного флота для обеспечения связи между кораблями применялись флаги, фонари, пушечные выстрелы, музыкальные инструменты, а наблюдение за своими и вражескими кораблями осуществлялось визуально, в том числе с помощью подзорных труб. Уже в 1668 году были составлены "Общие сигналы для руководства на флоте Его Царского Величества", а при Петре I система сигнализации на флоте стала развиваться стремительно.

В Морском уставе были опубликованы опознавательные сигналы, в том числе приведены 54 расцветки сигнальных флагов. В зависимости от содержания сигнала флаги поднимались в самых разных местах рангоута, а отдельные сигналы корабли могли передавать посредством специальных сочетаний парусов и флагов. Для управления сигналами выделялись специальные матросы – часовые.

В XIX веке, по мере развития флота, появления паровых кораблей и броненосцев, совершенствовались и методы связи между кораблями. Флажная система передачи сигналов уже никого не устраивала. В 1866 г. на корабли поступили специальные электрические фонари со специальными шторками, с помощью которых можно было использовать азбуку Морзе. В 1869 году была введена морская специальность сигнальщика.

Источник изображения: topwar.ru

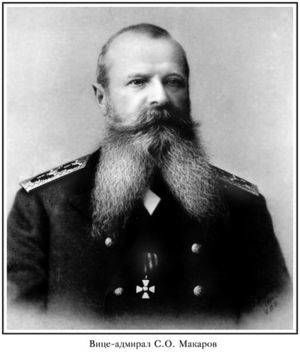

В июне 1895 года вице-адмирал Степан Осипович Макаров выдвинул идею использования на флоте сконструированного им семафорного сигнального аппарата и специальной азбуки. Хотя аппарат широкого распространения не получил, азбука Макарова стала широко использоваться на флоте.

В том же 1895 году Александр Степанович Попов изобрел радио. Изобретение Попова привело к последующим кардинальным изменениям системы связи и оповещения на морском флоте. Тем более, что и апробация изобретения также осуществлялась на кораблях – Попов преподавал физику в Минном офицерском классе в Кронштадте, затем в Техническом училище Морского ведомства, с которым был тесно связан.

Во время флотских маневров, которые проводились 7 сентября 1899 года, удалось осуществлять связь по радио с кораблями "Георгий Победоносец", "Три Святителя" и "Капитан Сакен", находившимися в 14 км от берега. Приемные станции получили многие корабли Черноморского флота, в честь об этом событии была названа знаменитая Радиогорка в Севастополе.

Источник изображения: topwar.ru

В 1900 году в Кронштадте была создана специальная радиомастерская по производству, усовершенствованию, ремонту радиостанций, а в мае 1901 года была создана и первая в мире военная радиочасть – искровой военный телеграф. Непосредственное руководство внедрением радиосвязи на флоте осуществлял сам Александр Степанович Попов, который не только изобрел радио, но и непосредственно руководил разработкой организационной структуры подразделений радиосвязи на флоте, давал методические указания по подготовке офицеров и нижних чинов.

Боевое крещение флотских радиотелеграфистов состоялось уже во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. Так, 2 апреля 1904 г. радиотелеграфисты броненосца "Победа" и станции Золотой горы во время обстрела японцами Порт-Артура смогли перебить телеграммы вражеских корректировщиков и ни один вражеский снаряд не попал в цель.

От Первой до Второй мировой войны

Дальнейшее развитие средств связи показало, что без них флот существовать не может. 6 декабря (23 ноября) 1909 года морской министр издал "Положение о береговых наблюдательных постах и станциях Морского ведомства". В соответствии с данным документом управление всеми береговыми наблюдательными постами подчинялось начальнику Службы связи. Должности начальников Службы связи вводились на Балтийском и Черном морях и на Тихом океане. Первыми начальниками служб связи стали: на Балтийском флоте – капитан 2 ранга Н.Н. Апостоли, на Черноморском флоте – капитан 2 ранга В.Н. Кедрин, на Тихом океане – корпуса флотских штурманов подполковник В.З. Лукин.

Источник изображения: topwar.ru

Ко времени начала Первой мировой войны российские морские связисты уже наладили свою службу, флот был оснащен современными средствами связи, велась радиоразведка. Аппаратура для нужд связи выпускалась на специальном радиозаводе Морского ведомства. В августе 1915 года создается Служба связи Белого моря – четвертая на русском флоте. В ее состав вошли 3 флотские радиостанции и 12 береговых постов, а возглавил службу капитан 1 ранга М.С. Рощаковский. Штаб службы размещался в Архангельске – главном русском порту на севере.

Дальнейшее развитие военно-морская связь и радиотехническая служба получили уже после Октябрьской революции. Новой власти удалось довольно быстро не только восстановить былые возможности флота, но и выйти на новый уровень. В 1932 г. были созданы Научно-исследовательский морской институт связи и Школа связи ВМС РККА для подготовки командного состава морских связистов. Впоследствии на базе школы было создано высшее военно-морское училище.

Источник изображения: topwar.ru

В голы Великой Отечественной войны морская связь играла важнейшую роль в координации действий кораблей и соединений кораблей, береговой артиллерии, морской авиации. Известно много примеров подвигов морских связистов. 26 морских связистов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Дальнейшее развитие боевой мощи ВМФ СССР, а затем и России потребовало совершенствования и средств связи, и методов подготовки морских связистов. Советские связисты с честью обеспечивали связь с кораблями флота, присутствовавшими в самых разных уголках земного шара. Ведь в годы Холодной войны ВМФ СССР присутствовал в Тихом океане и Атлантике, в Индийском океане и в северных морях и одной из важнейших задач всегда оставалось своевременное обеспечение связи, передачи приказов командования, а также борьба с прослушиванием и перехватом со стороны радиоразведок иностранных государств, и, само собой, перехват сообщений вероятного противника.

Кузница кадров

На протяжении почти 90 лет советской и российской истории главной кузницей офицерских кадров для служб связи и радиотехнических подразделений флота остается Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова. Он был создан в 1933 году как Училище связи Военно-Морских Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в 1938 г. переименован в Военно-морское училище связи им. Г.К. Орджоникидзе, а с 1945 г. – в Высшее военно-морское училище связи им. А.С. Попова.

С 1960 г. учебное заведение называлось Высшим военно-морским училищем радиоэлектроники, а в 1998-2010 гг. – Военно-морским институтом радиоэлектроники им. А.С. Попова. С 2010 г. Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова является филиалом Военно-морской академии им. адмирала Н.Г. Кузнецова.

Источник изображения: topwar.ru

Именно в этом учебном заведении проходят обучение будущие офицеры – командиры и инженеры подразделений связи ВМФ России. Курсанты училища получают исчерпывающую подготовку по военно-морским, техническим, гуманитарным дисциплинам. В советское время здесь началась подготовка офицеров по специальности "Радиосвязь особого назначения", гидроакустиков, специалистов по автоматизированным системам управления.

Но ВМИРЭ им. А.С. Попова – не только одно из важнейших военно-учебных заведений ВМФ России. Это еще и бесценная научная школа, где проходят подготовку и работают научно-технические кадры – доктора и кандидаты технических наук, занятые передовыми научными разработками в деле дальнейшего совершенствования технических средств связи и управления, их применения на кораблях надводного и подводного флота.

Военно-морская связь сегодня

В настоящее время подразделения связи и радиотехнической службы обеспечивают бесперебойную координацию действий кораблей и соединений кораблей, береговой артиллерии, морской авиации, морской пехоты ВМФ России. Морским связистам приходится решать задачи самого разного уровня сложности. Представители службы служат не только на берегу – на станциях связи, но и на всех кораблях надводного и подводного флота.

Начальник связи ВМФ России является также заместителем начальника Главного штаба ВМФ России по связи. В его подчинении находятся многочисленные подразделения, обеспечивающие связь и управление частями и соединениями ВМФ РФ.

В состав Службы связи ВМФ входят узлы связи объединений и соединений ВМФ, центр связи на сверхнизких частотах, приемные и передающие коротковолновые радиоцентры, центры и пункты космической навигационно-связной системы ВМФ, стационарные станции спутниковой связи, подземные и подводные магистральные линии связи, узлы и станции фельдъегерско-почтовой связи.

Но подлинная основа связи ВМФ – люди, офицеры и мичманы, старшины и матросы, которые несут службу, часто сопряженную с большими трудностями и лишениями, с риском для жизни, но продолжают честно выполнять свои обязанности, свой воинский долг.

"Военное обозрение" поздравляет всех военнослужащих и гражданских специалистов связи и радиотехнической службы ВМФ России, ветеранов связи с профессиональным праздником!