Системы с ядерным двигателем пытались создать с середины прошлого века

И крылатая ракета «Буревестник», и подводный беспилотник «Посейдон» стали первыми в мире аппаратами с атомной энергетической установкой на борту, готовыми к принятию на вооружение. Однако у обеих уникальных систем были предшественники. Начиная с 1940-х годов СССР и США безуспешно пытались создать летающие и плавающие машины с ядерными реакторами, но отказывались от них из-за огромной массы и опасности. Об истории этих амбициозных проектов и о том, как спустя десятилетия технологии стали реальностью, — в материале «Известий».

Предшественники «Буревестника»

Идея оснастить самолет атомным реактором пришла в голову американским ядерщикам в 1946 году. Именно тогда стартовала программа NEPA (Nuclear Energy Propulsion for Aircraft) — планировалось создать самолет c атомной силовой установкой и не просто самолет, а стратегический бомбардировщик с неограниченной дальностью полета. Сначала был выполнен экспериментальный полет бомбардировщика B-29 с капсулой с радиоактивными материалами на борту. Стало ясно, что и реактор, и защита экипажа от радиации будут массивными и потребуют самого мощного самолета.

Бомбардировщик B-29

Источник изображения: Фото: Getty Images

В 1950-е годы был создан экспериментальный самолет-лаборатория Convair NB-36H для испытания атомных реакторов в полете и экспериментов с ядерной реактивной установкой — турбовентиляторным двигателем с ядерным теплообменником, который нагревал воздух. На программы экспериментов США потратили $7 млрд, но лишь убедились в том, что масса двигательной установки огромна, а эффективность невысока. Плюс были вопросы и к безопасности полета — любое падение такого самолета было чревато серьезным радиоактивным заражением. В 1964 году проект был закрыт.

Советский Союз не мог оставить такие работы без внимания, и у нас также начали создание атомного бомбардировщика. Ту-119 разрабатывался на базе самого современного по тем временам дальнего «стратега» Ту-95. Работы по программе создания ядерной авиационной силовой установки были начаты в 1955 году. В случае успеха планировалось произвести и бомбардировщики, и транспортные самолеты. Авиационным реактором занимались в Курчатовском институте под руководством академика А.П. Александрова. Самолет-стенд Ту-95ЛАЛ («Летающая атомная лаборатория») был переоборудован в 1961-м, и с мая по август на нем было выполнено 34 полета. Полеты совершались как с «горячим», так и с «холодным» (выключенным) реактором. В основном проверялась биологическая защита кабины экипажа. По результатам испытаний была начата разработка Ту-119. Но в итоге в начале 1960-х годов работы были прекращены одновременно с американцами и по тем же причинам — слишком тяжелой и опасной в эксплуатации получалась атомная силовая установка.

Самолет Ту-95

Источник изображения: Фото: Getty Images/Bettmann/Contributor

Но и это не всё — за океаном в конце 1950-х стартовал еще один проект — сверхзвуковая крылатая ракета SLAM, известная также как «Плутон». Изделие длиной 20 м должно было нести 16 мегатонных термоядерных бомб на неограниченную дальность. В угрожаемый период ракеты должны были собраться над районом ожидания, чтобы после получения приказа набрать сверхзвуковую скорость и на сверхмалой высоте начать полет по своим маршрутам. Она сразу создавалась именно как боевая система «судного дня» — для последней термоядерной войны. Хотя тогда еще не было ясного понимания о последствиях массового применения ядерного оружия. В том же самом 1964 году проект был закрыт и снова по тем же причинам — сложность, сомнительная эффективность и заражение местности стран-союзников, над территорией которых ракеты должны были находиться длительное время в режиме ожидания. В общем, не смогли создать безопасное решение на рубеже 1950–1960-х годов.

Предшественник «Посейдона»

Подводный беспилотник «Посейдон» также имеет своего предшественника. Его задача — подойти к побережью противника и взорвать мощный мегатонный термоядерный заряд. Такая же задача была поставлена в начале 1950-х перед основным вооружением первой атомной подводной лодки проекта 627 — термоядерной торпедой Т-15. В 1952 году была начата работа над торпедой диаметром более 1,5 м, которая должна была нести первый термоядерный заряд РДС-6с. По задумке конструкторов-ядерщиков, подводная лодка с одной такой торпедой могла подойти на дальность прямого выстрела к крупной военно-морской базе или городу и запустить торпеду с зарядом 1–1,5 мегатонны. Предэскизный проект атомной подлодки был подготовлен в начале 1954-го, но флот воспринял новое оружие в штыки. Главком ВМФ СССР адмирал Н. Кузнецов писал в конце того года, что по требуемым глубинам для применения торпеды Т-15 подходят только две базы ВМС потенциального противника из 80. Кроме того, обычные торпеды с ядерными зарядами должны нанести более существенный урон, чем одна термоядерная. Да и подводная лодка после применения гигантской торпеды становилась бесполезной и невооруженной. И проект Т-15 был закрыт. Чуть позже, в 1961 году, идея торпеды Т-15 была реанимирована академиком Сахаровым как возможное средство доставки 100-мегатонного заряда к берегам Америки. Но военные отказались от развертывания столь мощного оружия.

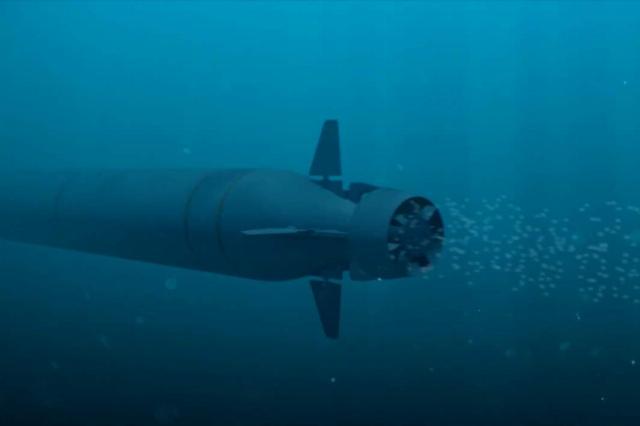

Подводный беспилотник «Посейдон»

Источник изображения: Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry

И несколько слов о том, могут или нет такие достижения наших ядерщиков использоваться не в системах вооружений, а в гражданских целях. Конечно, компактные источники электроэнергии и тепла будут востребованы в гражданском применении. На базе «Буревестника» в перспективе могут быть созданы стратосферные дроны, которые могли бы выполнять мониторинг верхних слоев атмосферы и, например, работать в качестве ретрансляторов для связи между наземными объектами и, допустим, искусственными спутниками Земли. Энергетическая установка «Посейдона» будет еще более востребованной для использования на земле, под водой и в космосе. Уже ясно, что подобные реакторы могут стать основной энергетикой будущих космических поселений на Луне и других планетах, а также на крупных космических станциях. Наверняка такие источники энергии будут востребованы в Арктике и не только. В общем, следом за военным применением передовые технологии прийдут и в гражданскую сферу. И это логично для технического прогресса.

Дмитрий Корнев