Разработчики дают технике имена растений, минералов и природных явлений

«Васильки», «Аметисты», «Ураганы» — эти и другие слова, обозначающие растения, полудрагоценные камни и природные явления, используются для наименования различных образцов вооружений. В последнее время к ним добавились такие имена, как «Герань», а в нынешние дни все обсуждают «Буревестник» и «Посейдон». Как и почему берутся названия советской и российской военной техники и есть ли здесь какие-то закономерности и правила, разбирались «Известия».

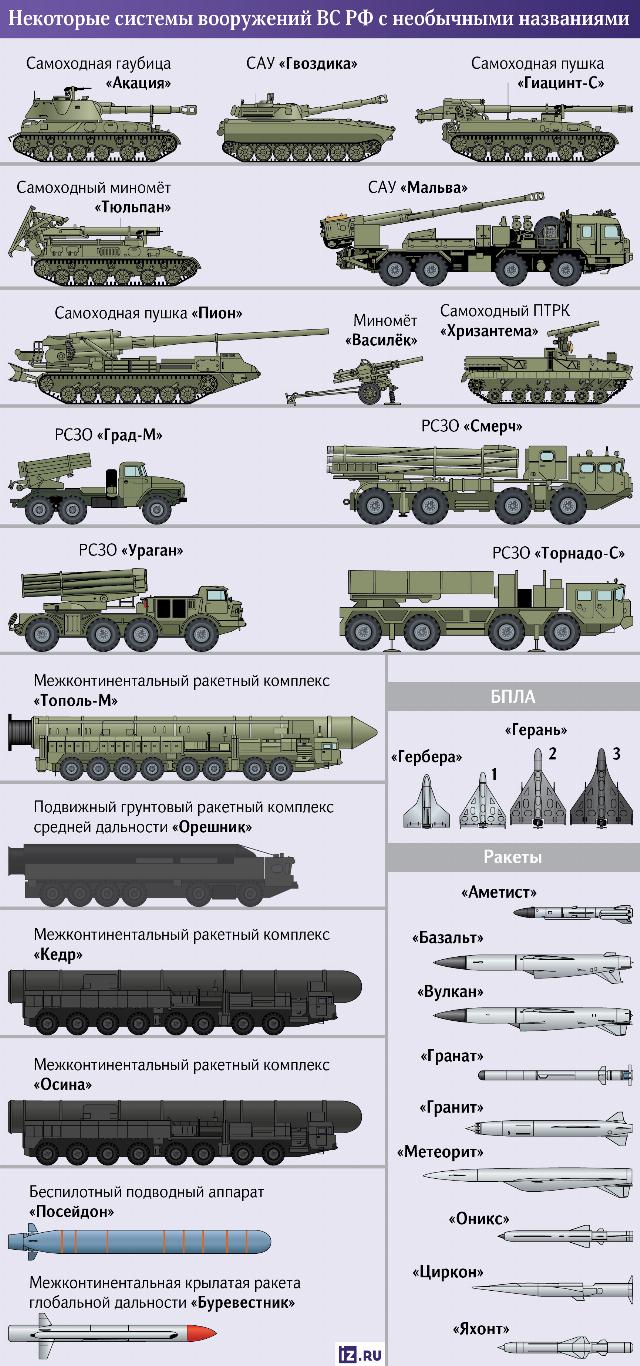

Ствольная и реактивная артиллерия

Советская, а следом и российская военная техника, имеет порой очень интересные названия образцов. Речь не про индексы — они совершенно скучны и несут минимум каких-то смыслов. Например, межконтинентальная баллистическая ракета 15А28 или 15Ж58 или некий индекс «56-А-212». Образцы техники, которые скрываются за этими уже публичными (не секретными) индексами, знает каждый, но большинству читателей они ни о чем не говорят. «56-А-212» это 7,62-миллиметровый автомат Калашникова, например. А ракеты — это «Сармат» и «Тополь» соответственно. Индексы нужны военным для учета, и они широко не распространены. Но у многих образцов военной техники есть и названия, взятые от предметов, явлений, существ, растений и т. д. И если индексы часто носят какой-то чисто нумерологический характер, то в этих названиях хочется найти какой-то смысл.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Vadim Savitsky

Традиция присваивать образцам вооружения названия цветов, деревьев и минералов начала формироваться в СССР в послевоенный период, когда конструкторы искали способ обозначать новую технику так, чтобы названия запоминались. В начале и середине XX века военные системы нередко именовали по функциональной принадлежности или по аббревиатурам — например, танк Т-34 или баллистическая ракета Р-7. Однако с ростом числа и разнообразия артиллерийских установок, минометов и реактивных комплексов появилась нужда в простых и одновременно выразительных названиях, которые облегчали бы коммуникацию.

Хорошим примером являются названия советской, а ныне российской артиллерийской техники. Здесь царство цветов. 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3 «Акация» и 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» стоят на вооружении с 1970-х годов. Почти рядом с ними надо поставить 203-миллиметровую самоходную гаубицу 2С7 «Пион» и 152-миллиметровую пушку 2С5 «Гиацинт». Но САУ — это не все цветы вооруженных сил. В 1970 году на вооружение Советской армии был принят 82-миллиметровый автоматический миномет 2Б9 «Василек» — он может стрелять очередями, и его модификация 2Б9М до сих пор состоит на вооружении сухопутных войск России. А еще есть 204-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» и совсем недавно принятая на вооружение самоходная артиллерийская установка «Мальва» с гаубицей калибра 152 мм.

Выбор названий шел не случайно. В научно-исследовательском предприятии «Буревестник», где создавались артиллерийские системы, объясняют: образцы часто ассоциировались с визуальными эффектами выстрелов, напоминающими соцветия. К примеру, взрыв при выстреле миномета «Тюльпан» создает облако дыма и пламени, напоминающее раскрывающийся бутон. Это стало символом баланса между разрушительной силой и эстетикой, одновременно делая имена более запоминающимися для личного состава.

Работа расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

НПО машиностроения из города Реутова под Москвой выпускает ракетные комплексы с «минеральными» названиями: сверхзвуковые «Оникс» и «Гранит», дальнего действия «Гранат» и противокорабельные «Базальт», «Аметист» и «Метеорит». И самый современный сегодня комплекс — гиперзвуковой «Циркон».

Выбор цветочных и природных названий объясняется удобством в разговорной речи: яркие и запоминающиеся ассоциации ускоряют коммуникацию, что важно в боевой обстановке.

Еще одна группа — реактивные системы залпового огня (РСЗО). Наследники «Катюши» часто носят названия, взятые от природных явлений, — возможно по той причине, что и воздействуют они на точку прицеливания соответствующим образом. 122-миллиметровую РСЗО «Град» знает, наверное, каждый мальчишка. Но, кроме него, есть и другие виды катаклизмов: 220-миллиметровая РСЗО 9К57 «Ураган» сносит с ног взводы, роты и батальоны противника, а уж совсем смертельным является 300-миллиметровый «Смерч» и его новейшая реинкарнация — серия РСЗО «Торнадо».

Если касаться ракетных систем, тут есть и отступления, например, элемент кассетной боевой части РСЗО «Ураган» называется «Попрыгунья». Нельзя пройти мимо и системы управления батареей РСЗО «Капустник». Вот такие чудеса случаются: «Капустник» управляет применением «Ураганов», использующих «Попрыгуньи».

Беспилотные летательные аппараты «Герань-2»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Есть, конечно, исключения из правил. Например, цветок «Герань» не имеет отношения к артиллерии совсем, хотя и является фронтовым ударным средством, которое решает те же задачи, что и артиллерия большой дальности. Хотя и в виде барражирующего боеприпаса или дрона-камикадзе с поршневым двигателем.

На слуху — названия «Буревестник» и «Посейдон». Они появились вообще в результате конкурса, который проводился Министерством обороны России среди всех желающих. Народное волеизъявление теперь отражено в этих уникальных образцах военной техники — крылатой ракете с ядерным двигателем и подводным аппаратом с ядерной энергоустановкой.

Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник»

Источник изображения: Фото: vk.com/Минобороны России

На флоте системы противолодочного и противоминного вооружения с ракетными установками также носят названия по мотивам природных явлений. В 1955 году на вооружение кораблей была принята реактивная противолодочная система «Ураган» с ракетными установками РБУ-1200. Следом, в 1957 году, появилась система «Бурун» РКУ-4500. А дальше появились противолодочные ракеты «Вьюга» и «Вихрь» — уже с ядерными зарядами. Первый «Смерч» появился в самом конце 1950-х, но развитие получил в середине 1960-х и до сих пор состоит на вооружении противолодочных кораблей. Ракеты-торпеды «Водопад» применялись с подводных лодок. И были еще противолодочные комплексы «Метель», «Ливень» и «Ветер».

Ядерное оружие и баллистические ракеты

Еще одно небольшое отступление — атомная бомба. Первые советские изделия носили индекс РДС. Они так и назывались «РДС-1», «РДС-2» и т. д. После цифры «9» с буквами «РДС» часто использовали номер изделия — еще один индекс, который обычно секретный и используется в промышленности. После 1960 года «РДС» использовать перестали и тут уже не стало каких-то публичных названий. И современные историки начали искать, а что же значит «РДС». Оказалось, что есть как минимум две версии. Первый вариант — «Россия делает сама» — говорят, что где-то на каком-то раннем совещании по вопросам создания атомной бомбы был предложен такой вариант. Намек тут был на то, что СССР смог самостоятельно создать свой собственный ядерный заряд. Второй больше похож на правду: «Реактивный двигатель Сталина» — тоже возможный вариант с учетом того, что без пристального внимания И.В. Сталина создание атомного оружия в СССР в столь краткие сроки после Великой Отечественной войны вряд ли стало возможным.

Ракетный комплекс «Тополь-М»

Источник изображения: Фото: Global Look Press/mod_russia/Twitter.com

Очень интересно проследить названия больших ракет дальнего действия. Первая советская послевоенная ракета Р-1 носила звучное название «Победа». Дальше, видимо, из-за секретности, были распространены названия пусковых установок по наименованиям рек: «Шексна», «Чусовая», «Онега», «Ладога». Но какой-то преемственности не прослеживалось до появления мощных твердотопливных межконтинентальных ракет Московского института теплотехники, которые получили «древесные» названия. Видимо, первым был «Тополь» — мобильный ракетный комплекс с межконтинентальной ракетой. Был еще следом и «Тополь-М». Но уже известно, что там же велась разработка «Осины» и «Кедра». И все мы уже знаем «Орешник». Всё это баллистические ракеты.

Традиция наименований советской и российской военной техники в честь цветов, деревьев, камней и природных явлений — это одновременно и культурный феномен, и инструмент коммуникации, и средство психологического воздействия. Названия облегчают запоминание и визуализацию оружия, создают частичку отечественной природы и символизма в сложной боевой технике. Дать полный обзор названиям сотен образцов российской военной техники, конечно, невозможно. Мы лишь немного коснулись темы «происхождения видов». Названий разных много, главное, что вся эта техника стоит на вооружении и используется вооруженными силами для защиты нашей страны — и «тополя», и «орешники» и «васильки».

Дмитрий Корнев